唯一真正的智慧是知道自己一無所知。——蘇格拉底

先考你兩個問題:

澳大利亞的首都在哪裡?——是悉尼還是堪培拉?

越南的首都是哪個城市?——是胡志明市還是河內?

我想這兩個問題有不少人都會答錯吧,即使知道答案,也許還會猶豫一下才能確認。

外國的情況不熟悉是嗎?那麼就考兩個國內的:

江蘇的省會是哪個城市?——是南京還是蘇州?

遼寧的省會是哪個城市?——是瀋陽還是大連?

也許還是會有人憑直覺脫口而出答“蘇州”和“大連”。

記得網上曾有一個讓人哭笑不得的熱搜。有人說,像周杰倫、孫燕姿這些歌手根本都不火,沒人氣。

對於熟悉周杰倫和孫燕姿的同時代的人來說,這個說法可是掀起了大浪——什麼?你們哪來的勇氣竟然說周杰倫和孫燕姿不夠火?想當年他們可是紅透半邊天!

我突然想起了自己以前讀中學時的一件糗事。當時學校要舉辦游泳比賽,全班沒有人願意報名,自己當時腦袋一熱就報名了,但事實是,我只能在水里遊個幾米而已,游泳技能約等於0。

到了正式比賽時,我還自信滿滿地站在跳台上,心裡想著,只要閉著眼往水里一跳,然後努力划水就可以完成比賽。結果當我跳進水里,馬上就嗆水沉了下去,被救生員撈了起來,我的比賽之夢還沒開始就破滅了。這件事也被家里人笑了許久。

01

為什麼有些明明是很明顯的答案或是常識的事情,仍然有很多人不知道?為什麼很多人明明答錯或做錯了卻仍然堅持自己沒錯?為什麼有些人會有著一種迷之自信?為什麼社會上有那麼多的“普信男”“普信女”?

不少調查研究顯示,總有許多人認為自己的表現優於其他人,其占比遠遠超過50%以上。也就是說,認為自己超出中等水平的人的數據跟實際上的客觀事實有著很大的差距,兩者的結果是相悖的。

存在認知偏差是一種普遍的現象,作為獨立個體,個人的能力與知識有限,也跟別人各有差異,自然會無法全面客觀地認識了解自己以及外面的世界,也就產生許多認知偏差。

但是最可怕的是,很多人並沒有察覺到自己存在這些問題,而是認為自己沒有錯,或是不知道自己錯了,反而是越無知的人越自信滿滿。

心理學家大衛·鄧寧和賈斯汀·克魯格對這種現象進行了深入研究,提出了“鄧寧-克魯格效應”,也就是“達克效應”。它指的是,在一項任務中,表現差勁的人會傾向於認為自己比實際情況更優秀,而表現優秀的人會傾向於低估自己的表現。

在《為什麼越無知的人越自信》一書中,大衛·鄧寧教授詳細論述了關於達克效應的研究成果,揭示了人們產生認知偏差的原因和表現,並提出瞭如何改善並進行客觀正確的自我洞察的方法建議。

02

鄧寧教授認為,在許多領域,能力不足者在評價自己的個人能力時,面臨著認知與元認知的雙重困境:解決問題所需的技能同時也是評價自己的表現所需的技能。

也就是說,當這個人並不具備某項技能時,他對自己在這項技能上的評價就會出現嚴重的偏差,並且他自身無法覺察自己的錯誤。

事實是,很多人都過度自信,傾向於持過高的自我評價,往往會高估自己的知識、技能、品德等水平,無法認識到自己能力的不足。並且很多時候,認知與事實的相關性很弱,一個人知道的跟能做的不一致。(是的是的,就像那個年少無知曾經以為自己游泳很厲害的我)

我們不得不承認,無論是人類還是這個世界,都存在著複雜性,沒有誰能夠完全準確客觀地了解自我和整個世界,個體對自我與世界的了解無法超出自己的經驗與認知水平。存在認知偏差是一種普遍的現象。

03

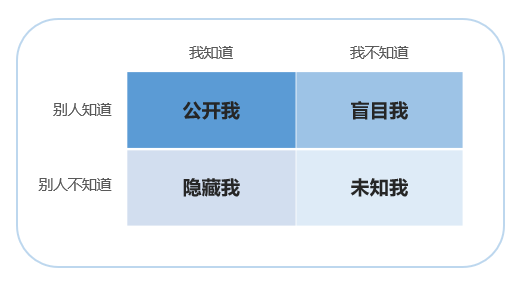

心理學家魯夫特與英格漢提出了一個自我認知模型“週哈里窗”,其將認知劃分為四個區域(也可以延伸到外對認知上):

①公開我——自己知道,別人也知道。

②盲目我——自己不知道,但別人知道。

③隱藏我——自己知道,而別人不知道。

④未知我——自己不知道,別人也不知道。

可以看到,在自我認知上存在著很大的未知區域,我們對自己的某些方面也未必很了解。而很多時候,別人對我們的認識反而會比我們自己更清楚了解,別人對我們的看法評價也比我們自己更接近客觀事實。

我們對外部世界的認知也一樣如此。對於未知領域,我們並不知道,但同時也很可能不知道自己不知道。(怎麼念起來有點像套娃了呢?)

因此經常會出現的一個情況就是,很多能力不足者會過度自信,而表現優秀者則往往會低估自己的能力,認為自己的表現水平不如別人。

鄧寧教授在研究中發現,表現優秀者大多會將其他人的平均表現高估26%,而表現欠佳者卻能相對更準確地評價其他人的表現。

為什麼會出現這種情況?因為進行認知活動(做出回應)所需的技能是進行元認知活動(評價回應)所需的技能。就是說,對能力的自我評估涉及到對這項能力的掌握水平。

如果我們要判斷自己對於地理知識的回答是否正確,首先就要具備這些地理知識。如果醫生要準確評價自己是否為病人做出正確的診斷,首先就要熟悉了解這些疾病,具備相關的知識和經驗。如果老師要給學生的考捲進行對錯判斷和評分,首先自己就要精通有關的知識。

而能力和知識欠缺者自然無法客觀準確地進行評價。這跟否認的心理防禦機制無關,很多人有這樣的表現並非是有意否認和迴避自己的不足。

04

在現實中,人們一般根據三類線索來評價自身表現:

一是人們通常會用某些理由來支持其決策或判斷。

二是人們會依據流暢性線索,即自己在多大程度上能迅速、輕鬆、熟練地回答某個問題。

三是人們會依據從總體到具體的線索來評價表現,有著先入為主的錯覺。

然而這些線索並不完全可靠,也存在著很多問題。人們所持有的線索在最開始有可能是錯的,而得出錯誤答案和得出正確答案的過程往往很相似,也一樣合乎某些事實和邏輯,因此很多人難以判斷究竟是對是錯,便會認為自己得出的結果是對的。

從錯誤的起點出發,最終也只能走向錯誤的結果。

“自我證實預言”和“證實偏差”效應都使得我們傾向於選擇能證實自己是對的事實,忽視錯誤的方面,強化認知上的自信。

也就是說,當我們對自己有某種預想或是認定某個事實時,就會努力去尋找相關的事實和證據來進行印證,證實自己是對的,也會在不自覺中表現出某些行為來使“預言”和判斷成為事實。因此我們會有選擇性地關注和選擇那些能夠證實自己的事實,忽略或否認那些錯誤的方面。

人們在事後也無法認識到自己的錯誤。“後見之明”現象,也就是我們常說的“馬後砲”“早就知道”,讓我們高估自己的判斷,在事情過後再回想起來更加篤定自己當初的判斷沒有錯。

還有很多情況都會導致人們出現認知偏差。比如:以自我為中心,高估自己的獨特性,認為自己與眾不同;產生可控性錯覺,認為自己能掌控一切;被錨定效應誤導;處於道德高地,有著道德優越感;情緒變化的影響,等等。

05

其實,存在認知偏差並不可怕,做出錯誤的判斷也並非代表自己不行或很失敗。人生就是在錯誤中改變和前進。

每個人都有自己的個性特點和不同的智力與能力水平。人們在不同的領域有著不同的智力水平和能力表現,很多時候並非是我們“這個人”不行,而只是在“這方面”不足而已。

就像鄧寧教授所說,能力不足者的含義是指,可能在某些領域能力不足,在另一個領域卻有優勢,經過適當的教育和練習後,便能具備相關能力。

因此,我們不需要因為在某些方面做得不夠好而受到打擊或是不願去面對事實,而是要看到自己的不足,也看到自己的長處,在適合的地方發揮自己的優勢。

最重要的是,我們要懂得進行自我洞察,知道自己不知道,並且能接受事實,願意去進行學習和了解。

蘇格拉底說過:唯一真正的智慧是知道自己一無所知。

無知不可怕,可怕的是不知道自己無知並且還以為自己很行。要破除迷之自信,就要看到並接納那個無知的自己。